Was können Elektroautos wirklich?

Informationsveranstaltung der Grassauer SPD und des Ökomodells Achental

Grassau (tb) Bis zum Jahr 2020 möchte die Bundesregierung eine Million Elektroautos auf der Straße sehen. Derzeit sind es rund 12000. In den nächsten 72 Monaten müssten folglich mehr als 13000 Elektroautos pro Monat zugelassen werden. Dieses Ziel sei zu erreichen, sagte Stefan Sachs, Dozent der Handwerkskammer München für die Ausbildung "Berater Elektromobilität", in einer gut besuchten Informationsveranstaltung des SPD-Ortsvereins Grassau.

Sachs informierte, dass ab dem kommenden Jahr große Limousinen mit Elektromotor auf den Markt kommen werden. Große Hoffnung werde auf die Brennstoffzelle gelegt, bei der diese ständig die Akkus nachlade, an der Tankstelle müssten nur mehr die Gaskartuschen gewechselt werden.

Wer ein Elektroauto fahre, habe einige Vergünstigungen, dürfe auf der Busspur fahren, auf Sonderparkplätzen halten und sei steuerbefreit. Der Referent informierte, dass es in anderen EU-Ländern hohe Zuschüsse für Elektrofahrzeuge gebe. Zu den Herstellerhinweisen und Testberichten bezüglich Verbrauch und Reichweite berichtete Sachs, dass ihnen nur bedingt Glauben geschenkt werden könne. Die Testfahrzeuge werden laut Sachs ohne Zuladung, mit Leichtlaufreifen, spezieller Software, unter günstigen Bedingungen und sehr vorsichtig gefahren. Wenn man einen Wert, der ein Viertel über den Angaben liege, erreiche, dürfe man zufrieden sein.

Geplante Marktentwicklung für Elektrofahrzeuge

"Der Faktor Mensch ist ganz entscheidend, wie weit man mit einem Elektroauto kommt", sagte Sachs. Ab 18000 Kilometer jährlicher Fahrstrecke könne sich ein Elektroauto rechnen. Als Formel gelte, dass man bei einem Akku von 18 Kilowattstunden mit einem 1,5 Tonnen schweren Auto bei 80 km/h 160 Kilometer fahren könne, bei 100 km/h nur mehr 120 und bei 120 km/h lediglich 98 Kilometer.

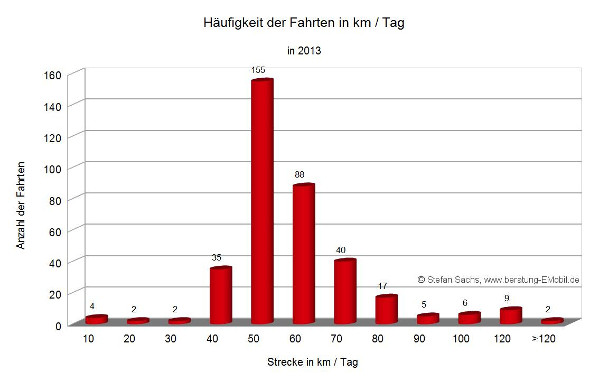

Sachs stellte eine App vor, mit der jeder individuell prüfen kann, ob ein Elektroauto für ihn geeignet sei. Sachs meinte aber auch, dass man nicht nur nach der Rentabilität schauen dürfe, sondern auch überlegen müsse, was einem ein E-Auto wert sei. Für über 90 Prozent aller Alltagsfahrten können E-Autos seinen Angaben zufolge genutzt werden. Man brauche aber eine staatliche Förderung, damit es sich rechne. Zudem fehle in Deutschland noch eine sinnvolle Infrastruktur. Nur regenerativer Strom mache auch Sinn, resümierte Sachs. Er meinte, dass in einigen Jahren eine fehlende Ladevorrichtung im Haus so zu sehen sein werde wie heute ein Haus ohne W-Lan- Anschluss.

Über den aktuellen Stand im Ökomodell hinsichtlich Elektromobilität gab Stefan Kattari Auskunft. In Kooperation mit dem Chiemgau Tourismusverband werden seinen Angaben zufolge 13 neue Ladestationen für Fahrräder und Autos installiert. Solange es keine Ladestationen gebe, werde es auch keine E-Fahrzeuge geben. Schwierigkeiten sah er beim Finden geeigneter Standorte, in der Vielfalt der Ladesysteme und den Stromkosten. Der Ladestrom werde jetzt noch verschenkt. Auch die Herkunft des Stromes sei für den Klimaschutz entscheidend.

Unter der Schirmherrschaft des Amtes für ländliche Entwicklung wird das Projekt flächendeckender Ladestationen von München bis Salzburg mit 17 beteiligten Gemeinden, darunter den neun Gemeinden des Ökomodells, durchgeführt. In Schleching gebe es bereits eine Ladestation. Laut Kattari hat die Elektromobilität touristische Aspekte und erschließt eine neue Zielgruppe.

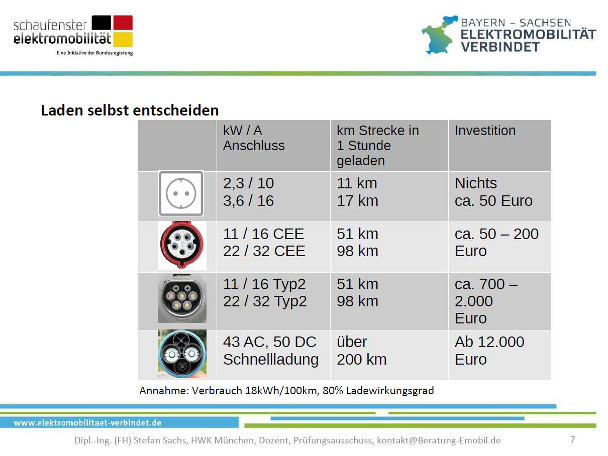

Auf die Frage nach dem Tausch von Autoteilen und Batterien, informierte Sachs, dass einige Hersteller lange Garantien für die Batterien gewähren, ein Tausch aber teuer werden kann. Die Wartung sei beim E-Auto fast ein Drittel günstiger als beim Verbrenner. Auf Nachfrage zu der möglichen Umrüstung von Straßenlaternen zu Ladestationen, erklärte Sachs, dass dies mit einer geringen Investition möglich sei und eine Ladeunterbrechung auf dem Handy angezeigt werden könne.

Bürgermeister Jantke bedauerte, dass die E-Autos zu teuer seien. Auch mache ein E-Auto nur Sinn, wenn der Strom aus erneuerbarer Energie stamme. Hinsichtlich der E-Tankstellen zeigte sich der Rathauschef skeptisch, denn die vorhandene Lademöglichkeit für Elektroräder in Grassau, die seit eineinhalb Jahren bestehe, wurde noch kein einziges Mal genutzt. Auch halte er nichts davon, dass in den 17 Gemeinden Tankstellen aufgebaut werden. Wenn der Bedarf vorhanden ist, werde die Infrastruktur kommen. Er sehe die Gemeinden nicht in der Pflicht. Gemeinden zahlen für zwei Jahre 12.000 Euro und zudem werden diese Tankstellen gefördert, also auch wieder von Steuergeldern finanziert, so Jantke.

Hans Haslreiter meinte, dass dieses Pilotprojekt eine Chance für die Region sei und man jetzt etwas erreichen könne. Von Vorteil sei, dass alle Tankstellen mit dem gleichen System ausgestattet werden.

„Die Elektromobilität kommt, ob auf Initiative aus privater Hand oder von gemeindlicher Seite", so Sachs abschließend. tb